YouTube×ウェビナー集客の重要性と最新トレンド

「動画コンテンツを作っているけど、なかなか成果につながらない…」

「ウェビナーを開催しても、思うように参加者が集まらない…」

こんな悩みを抱えているビジネスオーナーやマーケターは多いのではないでしょうか。

2025年の今、YouTube動画とウェビナーを組み合わせた集客戦略は、オンラインマーケティングにおいて非常に強力な武器となっています。

なぜ今、YouTube×ウェビナー集客が注目されているのでしょうか?

なぜ今、YouTube×ウェビナー集客が注目されているのでしょうか?

それは、YouTubeとウェビナーの組み合わせが「認知拡大」と「関係構築」という2つの要素を同時に満たすからです。

YouTubeで広く認知を獲得し、ウェビナーで深い関係性を構築する。この流れが、2025年の競争環境下でも効果を発揮し続けています。

本記事では、2025年最新のYouTube×ウェビナー集客戦略について、ぼくの実践経験と最新データを基に解説していきます。

具体的な設計方法から運用のコツ、さらには成功事例まで網羅的にお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

YouTube×ウェビナー集客の基本設計

効果的なYouTube×ウェビナー集客を実現するには、まず全体の設計図を描くことが重要です。ただやみくもに動画を投稿したり、ウェビナーを開催したりするだけでは、期待する成果が得られないどころか集客もできません。

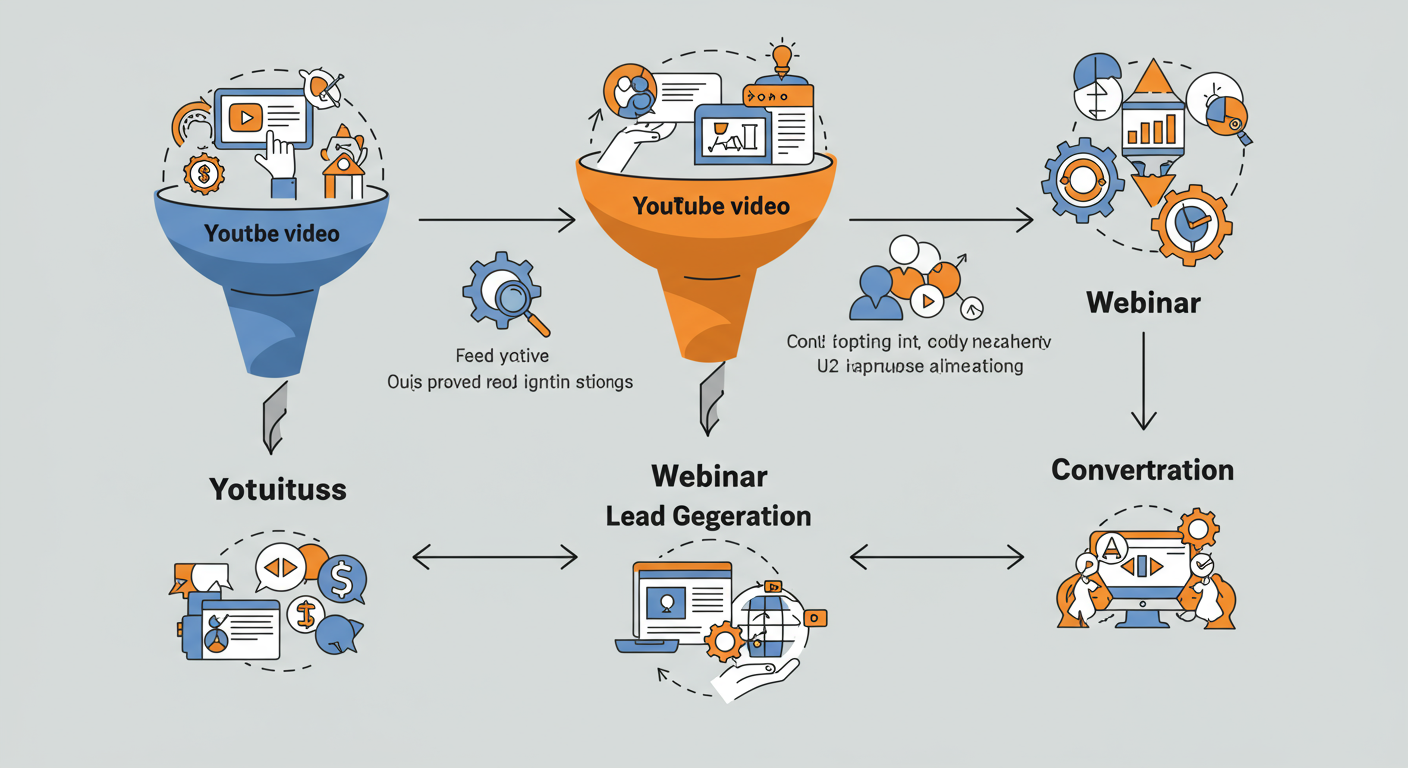

集客の基本設計で最も重要なのは「ファネル(導線)」の構築です。見込み客がどのようにYouTubeからウェビナーへ、そして最終的な成約へと進んでいくのかを明確にイメージしましょう。

理想的なファネル設計

YouTube×ウェビナー集客の理想的なファネルは、以下のようなステップで構成されます。

- 認知段階:YouTube動画で見込み客の悩みや課題に関する価値ある情報を提供

- 興味段階:動画内でウェビナーの案内を行い、詳しい情報が得られることを伝える

- 検討段階:ウェビナーで深い知識や具体的な解決策を提示

- 行動段階:ウェビナー内で商品・サービスの案内と特典の提供

このファネルの強みは、各段階で見込み客との信頼関係を徐々に構築できる点にあります。

YouTubeという誰でもアクセスできるプラットフォームから始まり、より濃密なコミュニケーションが可能なウェビナーへと誘導することで、コンバージョン率を高めることができるんです。

ターゲット設定の重要性

ターゲット設定の重要性

効果的なファネルを構築するためには、ターゲットを明確に設定することが不可欠です。

「誰に」向けて情報を発信するのかが曖昧だと、YouTube動画もウェビナーも的外れな内容になってしまいます。

ターゲット設定では、以下の要素を明確にしましょう。

- 年齢・性別・職業などの基本属性

- 抱えている具体的な悩みや課題

- 現在の状況と目指したい状態

- 情報収集の方法や好みのコンテンツタイプ

ぼくの場合、「Webマーケティングの必要性は感じているが、どう活用していいかわからない30〜40代経営者」というターゲットを設定しました。

あなたも自身のビジネスに最適なターゲットを設定し、そのターゲットが抱える課題や悩みに焦点を当てたコンテンツ設計を行いましょう。

2025年版YouTube集客の最新戦略

2025年のYouTubeは、単なる動画共有プラットフォームではなく、強力な検索エンジンとしての側面も持っています。

実際、多くのユーザーが「Google検索」ではなく「YouTube検索」から情報収集を始めるケースが増えているんです。

この傾向を踏まえ、最新のYouTube集客戦略について解説します。

検索上位を獲得するコンテンツ設計

YouTube検索で上位表示されるためには、以下のポイントを押さえたコンテンツ設計が重要です。

- キーワードリサーチの徹底:ターゲットが実際に検索しているキーワードを調査

- タイトルの最適化:検索キーワードを含む魅力的なタイトル設計

- サムネイルの工夫:クリック率を高める視覚的なインパクト

- 冒頭の掴み:最初の15秒で視聴者の興味を引く内容

- 視聴継続率の向上:飽きさせない構成と価値ある情報提供

特に2025年では、YouTube側のアルゴリズム更新により「視聴者エンゲージメント」の重要性がさらに高まっています。

単に再生回数を増やすだけでなく、コメントや高評価、チャンネル登録などのアクションを促す工夫が必要です。

ショート動画とロング動画の使い分け

ショート動画とロング動画の使い分け

2025年のYouTube戦略では、ショート動画(60秒以内)とロング動画(10分以上)の効果的な使い分けが重要になっています。

ショート動画は主に「認知拡大」に効果的です。アルゴリズムの特性上、チャンネル登録者以外にも広く表示される可能性が高く、新規視聴者の獲得に適しています。一方、ロング動画は「関係構築」に向いており、より詳細な情報提供を通じて視聴者との信頼関係を深めることができます。

ぼくの実践では、以下のような使い分けが効果的でした。

- ショート動画:役立つTipsや「なるほど!」と思わせる気づき、印象に残るワンシーン提供し、チャンネル認知を拡大

- ロング動画:特定のテーマを深掘りし、ウェビナーへの誘導を含めた価値提供を行う

この組み合わせにより、新規視聴者の獲得からウェビナー参加への誘導まで、効率的なファネルを構築することができます。

YouTube広告の効果的な活用法

オーガニック(YouTube内の検索)での集客に加え、YouTube広告も効果的に活用することで、集客の幅を広げることができます。

2025年の最新データによると、特にインストリーム広告(動画再生前に表示される広告)とディスカバリー広告(検索結果やおすすめ動画に表示される広告)の効果が高まっています。

広告運用では、以下のポイントに注意しましょう。

- ターゲティングの精度:興味・関心やキーワードなど、適切な条件設定

- 広告クリエイティブの質:最初の5秒で興味を引く内容設計

- ランディングページの最適化:広告からの流入者が次のアクションを取りやすい設計

- データ分析と改善:パフォーマンスを定期的に分析し、改善を重ねる

特に2025年では、AIを活用した広告最適化ツールの発達により、より精緻なターゲティングと効果測定が可能になっています。これらのツールを活用することで、広告費用対効果を最大化することができるでしょう。

効果的なウェビナー設計と運営のコツ

YouTubeで獲得した見込み客を、実際の成約につなげるためのウェビナー設計は非常に重要です。2025年のウェビナートレンドを踏まえた効果的な設計と運営のコツをご紹介します。

参加率を高めるウェビナーの告知方法

ウェビナーの参加率を高めるためには、効果的な告知が不可欠です。以下の方法を組み合わせることで、申し込み数と実際の参加率を向上させることができます。

- YouTube動画内での告知:動画の中盤〜終盤で具体的なメリットを伝える

- 動画説明欄の活用:申し込みリンクと特典の詳細を記載

- コミュニティ投稿の活用:チャンネル登録者向けに詳細情報を発信

- リマインドメールの送信:申込者に対して複数回のリマインド

- SMS/LINEでの通知:開始直前のリマインドで参加率アップ

僕の経験ではウェビナー開催の3日前、1日前、そして開始1時間前にリマインドを送ることで、参加率が約30%向上しました。特に開始直前のリマインドは効果が高いので、必ず実施しましょう。

ウェビナーコンテンツの効果的な構成

ウェビナーコンテンツの効果的な構成

ウェビナーの内容構成は、参加者の満足度と最終的なコンバージョン率に直結します。2025年のトレンドを踏まえた効果的な構成は以下の通りです。

- 強力な導入(5分):参加者の悩みに共感し、このウェビナーで得られる価値を明確に伝える

- 価値提供パート(30〜40分):実践的で役立つ情報を提供し、信頼関係を構築

- 事例紹介(10分):実際の成功事例を共有し、効果の具体性を示す

- オファー提示(10分):提供する商品・サービスの価値と特典を説明

- Q&A(10分):参加者の疑問に答え、最後の不安を取り除く

特に価値提供パートでは、「すぐに実践できる具体的な方法」を提示することが重要です。抽象的な理論よりも、「明日から使える具体的なテクニック」の方が参加者の満足度と信頼獲得につながります。

参加者のエンゲージメントを高める工夫

ウェビナー中の参加者エンゲージメントは、最終的なコンバージョン率に大きく影響します。2025年のウェビナーでは、以下のような工夫が効果的です。

- インタラクティブな要素の導入:投票、クイズ、チャットでの質問投げかけ

- 小さな成功体験の提供:ウェビナー中に実践できる簡単なワーク

- 視覚的な資料の活用:文字だけでなく、図表やイメージを効果的に使用

- ストーリーテリング:自身の経験や顧客事例を物語形式で共有

- 限定特典の提供:ウェビナー参加者だけの特別オファー

特に冒頭から10分ごとに何らかのインタラクションを入れると参加者からの反応が得られ、。例えば「今の内容で最も役立ったと思うポイントをチャットで教えてください」といった簡単な問いかけでも、参加者の集中力維持と満足度向上に効果があります。

YouTube×ウェビナー集客の成功事例と実践ポイント

実際にYouTube×ウェビナー集客で成果を上げている事例を見ていくことで、実践のヒントを得ることができます。ここでは、ぼく自身の経験と、サポートしてきたクライアントの成功事例をご紹介します。

事例1:個人コンサルタントのクライアント獲得

ある経営コンサルタントは、YouTube×ウェビナー集客を導入する前、月間の新規問い合わせが2〜3件程度でした。しかし、戦略的なアプローチを導入した結果、わずか3ヶ月で月間15件以上の質の高い問い合わせを獲得できるようになりました。

具体的な実践ポイントは以下の通りです。

- ニッチな専門性に特化:「中小企業のDX推進」という特定領域に焦点を当てたコンテンツ

- 悩みを先回りする動画:よくある課題や失敗事例を先回りして解説

- 段階的な価値提供:YouTube→ウェビナー→個別相談という流れ

- 成功事例の具体的共有:数字や具体的な変化を含む事例紹介

特に効果的だったのは、YouTube動画で「中小企業DXの3つの失敗パターン」といった具体的な課題を解説し、その解決策の一部を提示した上で、「詳しい解決方法はウェビナーで」と誘導する方法でした。

事例2:オンラインスクールの受講生獲得

事例2:オンラインスクールの受講生獲得

あるプログラミングスクールでは、従来の広告中心の集客から、YouTube×ウェビナー集客にシフトしました。その結果、広告費を60%削減しながらも、受講生獲得数を25%増加させることに成功しています。

成功の鍵となった実践ポイントは以下の通りです。

- 段階的なコンテンツ設計:初心者向けの基礎知識から徐々に専門的な内容へ

- ショート動画による認知拡大:「1分で分かるプログラミング用語」などの短い解説

- 定期的なウェビナー開催:月2回の定期開催で継続的な集客

- 卒業生の成功事例活用:実際の受講生の変化を具体的に紹介

特に注目すべきは、YouTubeでの「教えすぎない」という戦略です。基本的な概念や重要性は詳しく解説しつつも、「具体的な実践方法はウェビナーで」という形で誘導することで、ウェビナー参加への動機付けを高めていました。

事例3:BtoBサービスの案件獲得

ある人材育成サービスを提供する企業では、従来の営業活動に加えて、YouTube×ウェビナー集客を導入しました。その結果、営業コストを40%削減しながら、質の高いリードを月間30件以上獲得できるようになりました。

BtoB領域での成功ポイントは以下の通りです。

- 業界特有の課題に焦点:「中間管理職のモチベーション低下問題」など具体的な課題解決

- データと事例の組み合わせ:客観的なデータと感情に訴える事例の両方を提示

- 段階的なウェビナー設計:「入門編→実践編→応用編」と段階的に価値を提供

- 意思決定者向けコンテンツ:経営層の関心事に焦点を当てた内容

BtoB領域では特に「信頼性」と「専門性」が重要です。YouTube動画では業界データや研究結果を引用しながら課題を解説し、ウェビナーでより具体的な解決策と導入事例を共有するという流れが効果的でした。

YouTube×ウェビナー集客の効果測定と改善方法

YouTube×ウェビナー集客を継続的に改善していくためには、適切な効果測定と分析が欠かせません。2025年の最新トレンドを踏まえた効果測定と改善方法について解説します。

重要KPIの設定と測定方法

効果的な改善を行うためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定することが重要です。YouTube×ウェビナー集客における主要なKPIは以下の通りです。

- YouTube関連KPI

- 再生回数と視聴継続率

- チャンネル登録率

- CTR(クリック率)

- ウェビナー申込リンクのクリック率

- ウェビナー関連KPI

- 申込数と参加率

- ウェビナー内での滞在時間

- 質問・コメント数

- オファー転換率(成約率)

- 全体KPI

- YouTube視聴者→ウェビナー参加→成約の転換率

- 顧客獲得コスト(CAC)

- 投資対効果(ROI)

これらのKPIを定期的に測定し、トレンドを把握することで、改善すべきポイントを特定することができます。

PDCAサイクルを回す具体的な方法

PDCAサイクルを回す具体的な方法

効果測定で得たデータを基に、継続的な改善を行うためのPDCAサイクルを回す方法を紹介します。

- Plan(計画):KPIの目標値設定と改善仮説の立案

- Do(実行):YouTube動画制作・公開、ウェビナー実施

- Check(評価):設定したKPIの測定と分析

- Act(改善):分析結果に基づく改善策の実施

おおよそ2週間に1回のペースでこのサイクルを回すことで、3ヶ月後には当初の2倍以上の成果を出すこともできます。特に効果的だったのは、「視聴者からのコメントやウェビナーでの質問内容」を次のコンテンツ企画に活かす方法です。

例えば、ウェビナーで多く寄せられた質問を次のYouTube動画のテーマにすることで、視聴者のニーズに合ったコンテンツを提供できます。これにより、視聴継続率やエンゲージメントが向上し、結果的にウェビナー参加率も高まるという好循環が生まれました。

AIツールを活用した効率化と最適化

2025年では、AIツールを活用することで、YouTube×ウェビナー集客の効率化と最適化が可能になっています。特に以下のような活用方法が効果的です。

- コンテンツ企画支援:トレンドキーワード分析とコンテンツアイデア生成

- 動画編集の効率化:自動字幕生成、ハイライト抽出

- 視聴者行動分析:視聴パターンの詳細分析と改善提案

- ウェビナー運営支援:自動フォローアップ、参加者行動分析

ただし、AIツールはあくまでも「支援ツール」であり、最終的な判断や戦略設計は人間が行うべきです。ツールに頼りすぎず、自社のターゲットや目標に合わせた活用を心がけましょう。

YouTube×ウェビナー集客で陥りがちな失敗と対策

最後に、YouTube×ウェビナー集客で多くの企業や個人が陥りがちな失敗パターンと、その対策について解説します。これらの失敗を事前に理解し、対策を講じることで、より効果的な集客を実現できるでしょう。

YouTube動画制作の失敗パターン

YouTube動画制作では、以下のような失敗パターンが多く見られます。

- 過度に営業色の強い内容:価値提供よりも自社サービスの宣伝に終始してしまう

- ターゲット不明確なコンテンツ:誰に向けた内容なのかが曖昧で、響く人がいない

- 一貫性のない投稿:テーマやトーン、投稿頻度にばらつきがあり、チャンネルの方向性が定まらない

- 技術的クオリティへのこだわりすぎ:完璧な映像美を追求するあまり、投稿頻度や内容の質が犠牲になる

これらの失敗を防ぐためには、以下の対策が効果的です。

- 80:20の法則を適用:コンテンツの80%は価値提供、20%は誘導に割り当てる

- ペルソナの明確化:具体的なターゲット像を設定し、その人に向けて話すイメージで制作

- コンテンツカレンダーの作成:テーマや投稿スケジュールを事前に計画

- 「完璧」より「継続」を重視:技術的な完璧さよりも、定期的な価値提供を優先

ぼくの経験では、初期のYouTube動画は技術的には拙いものでも、価値ある情報を定期的に提供し続けることで、徐々にチャンネルが成長していきます。

完璧を目指すよりも、まずは「始めて継続する」ことが重要です。

ウェビナー運営の失敗パターン

ウェビナー運営においても、以下のような失敗パターンが見られます。

- 価値提供不足:有料級の価値を提供せず、表面的な内容に終始してしまう

- 一方的な情報提供:参加者との双方向コミュニケーションが不足している

- 技術的トラブルへの準備不足:音声や画面共有などのトラブルで進行が滞る

- 強引なセールス:信頼関係構築が不十分なまま、強引な販売促進に入ってしまう

これらの失敗を防ぐための対策は以下の通りです。

- 「期待以上」の価値提供:参加者が「参加して良かった」と思える具体的な学びを提供

- インタラクションの計画的配置:15分ごとに何らかの参加者参加型の要素を入れる

- 事前のテクニカルチェック:本番前に必ず接続テストや画面共有テストを実施

- 信頼構築を優先:価値提供と信頼構築を十分に行った上で、自然な形でオファーを提示

ウェビナーは「一期一会」の場です。参加者が「参加して良かった」と思える内容を提供することで、たとえ今回の成約につながらなくても、将来的な顧客になる可能性が高まります。

全体設計の失敗パターン

YouTube×ウェビナー集客の全体設計においても、以下のような失敗パターンが見られます。

- ファネルの不整合:YouTube動画とウェビナー内容の連続性が不足している

- データ分析の欠如:感覚や思い込みだけで運用し、改善サイクルが回っていない

- 短期的成果への固執:即効性のある成果を求めるあまり、長期的な関係構築がおろそかになる

- リソース配分の偏り:YouTube制作かウェビナー運営のどちらかに偏ったリソース配分

これらの失敗を防ぐための対策は以下の通りです。

- 一貫したストーリーラインの設計:YouTube→ウェビナー→オファーの流れを一貫したストーリーで構築

- データドリブンな改善:定期的なKPI測定と分析に基づく改善

- 長期的視点の維持:短期的な成約だけでなく、ファン・支持者の獲得も重視

- バランスの取れたリソース配分:YouTube制作とウェビナー運営の両方に適切なリソースを配分

YouTube×ウェビナー集客は、短期的な「売り込み」ではなく、長期的な「関係構築」の手段として捉えることが重要です。一時的な成約数よりも、ファンや支持者を増やすことで、持続的な成長につながります。

まとめ:YouTube×ウェビナー集客で成果を出すための実践ステップ

本記事では、2025年最新のYouTube×ウェビナー集客戦略について詳しく解説してきました。最後に、実際に成果を出すための実践ステップをまとめます。

まず、YouTube×ウェビナー集客の基本設計として、明確なターゲット設定と理想的なファネル構築が重要です。ターゲットの悩みや課題に焦点を当て、YouTubeでの認知拡大からウェビナーでの関係構築、そして最終的な成約へと導く流れを設計しましょう。

YouTube集客では、検索上位を獲得するためのコンテンツ設計や、ショート動画とロング動画の効果的な使い分けが鍵となります。また、必要に応じてYouTube広告も活用し、より効率的な集客を実現しましょう。

ウェビナー設計では、参加率を高める告知方法や、エンゲージメントを高める工夫が重要です。価値提供を中心に据えながらも、自然な形でオファーにつなげる流れを作ることで、高いコンバージョン率を実現できます。

そして、継続的な改善のためには、適切なKPI設定と定期的な測定・分析が欠かせません。PDCAサイクルを回しながら、常に改善を重ねていくことで、より効果的な集客を実現できるでしょう。

最後に、YouTube×ウェビナー集客は「即効性のある魔法の杖」ではなく、継続的な価値提供と関係構築を通じて成果を生み出す「長期的な戦略」です。短期的な成果に一喜一憂せず、継続的な改善を重ねることで、必ず成果は出てきます。

継続的な実践と改善を重ねることで、YouTube×ウェビナー集客の効果を実感することができるので、皆さんも本記事の内容を参考に、ぜひ実践してみてください。

より詳しいYouTube×ウェビナー集客の戦略や、マーケティング支援サービスについては、resolvesにお問い合わせください。あなたのビジネスに最適な集客戦略をご提案いたします。